屋内の開かずの扉の枠に小さな繭の塊を見つけました。(床からの高さは198cm)

オオヒメグモかイエユウレイグモが確かこの辺りで不規則網を張っていた記憶がうっすらとあるので、それに寄生した蜂の幼虫が寄主を食い殺した後に繭を紡いだのでしょうか?

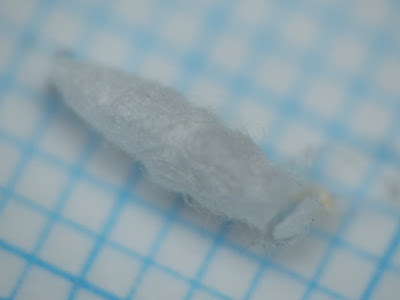

繭を接写してみると、ほとんどが羽化済みのようで片端に蜂が脱出した後の穴が開いています。

DNA鑑定をしない限り、無数にいる寄生蜂の種類を空繭だけから同定するのは無理でしょう。

扉枠の左側に一つだけぶら下がっていた白い繭は、オオヒメグモに寄生するマダラコブクモヒメバチの空繭ではないかと疑っています。(『繭ハンドブック』p94によると、マダラコブクモヒメバチの繭の色や大きさは様々らしい)

▼関連記事

マダラコブクモヒメバチ♀?の身繕い

『クモ生理生態事典 2011』サイトを参照すると、

マダラコブクモヒメバチ Zatypota albicoxaの生活史,クモの腹部にとりついての幼虫越冬で,4月に発育を再開,5月初旬蛹化,5月中旬には成虫が出現,5月下旬には産卵

しかしクモヒメバチは単寄生のはずです。(1匹の寄主に1個しか産卵しない)

扉枠の右側で複数の黄色い繭が塊を作っているのが謎です。

こちらはマダラコブクモヒメバチの繭ではなさそうです。

もしかすると、コマユバチ科など多寄生の寄生蜂に体内寄生された鱗翅目幼虫が室内に迷い込んで息絶えたのでしょうか?

それにしては寄主(芋虫、毛虫)の死骸が見つからないのも不思議です。

繭塊をピンセットでペリペリと剥がして採集しました。

もう一つの可能性として、クモの卵嚢に寄生する蜂はどうでしょう?(勉強不足)

イエユウレイグモは♀が卵嚢を幼体の孵化までガードしますから除外して、オオヒメグモの卵嚢に多寄生する蜂がいるのでしょうか?

あるいはマダラコブクモヒメバチが更に多寄生を受けたのかな?(とても多数を養えない気がします)

採集した繭塊を念の為に密閉容器に保管しておきます。

つづく?

(出遅れた寄生蜂が繭から羽化したら報告します)